A Valencia, quando gioca il Valencia, la città si paralizza. La gente parcheggia in doppia e anche tripla fila, le macchine invadono i marciapiedi, il flusso del traffico nelle strade è necessariamente diretto dai vigili urbani, tutto va più lento. Lo stadio è in un’area molto frequentata della città: si trova infatti alle spalle dell’università e del viale intitolato a Vicente Blasco Ibáñez, noto scrittore valenciano. Pertanto passare sotto al Mestalla quando c’è una partita in corso fa battere il cuore, perché i cori del tifo valèncianista si sentono rimbombare nell’aria ed entrano nelle case.

Una delle caratteristiche più peculiari dell’uomo è quella di provare compassione, una delle emozioni più singolari tra il novero di sentimenti che possiamo sentire. La nostra capacità di averle, queste sensazioni, è il tratto più marcato capace di distinguerci dal resto degli esseri viventi. La compassione ha una particolarità: si prova sempre verso qualcuno che è in qualche modo più debole, minore rispetto a noi. Da non confondere, peraltro, con la pietà. Perché se possiamo provare pietà per qualcuno che si è rovinato con le sue mani, lo stesso non si può dire quando guardiamo negli occhi Isco.

Come ci immaginiamo il calcio del futuro? Stiamo vivendo un periodo di transizione, oppure siamo già nel calcio del futuro? E questo, soprattutto, che forme ha? Le risposte a queste domande non sono ancora definitive, né definite, perché questo è il futuro, indefinito e incerto. Ma qualcosa inizia a delinearsi, anzi, qualcuno, più di qualcuno per la verità: calciatori con corpi impensabili, l’anello successivo della catena evolutiva, dei prototipi di atleti che, di questo passo, potremo considerare “perfetti” solo per il decennio in corso, in attesa di un rinnovamento del significato di perfezione. Di tracce di futuro vere e proprie adesso ce ne sono solo due, Erling Haaland e Kylian Mbappé, universalmente già riconosciuti come i prossimi fuoriclasse assoluti dei prossimi dieci, quindici anni di calcio. Ma è chiaro che una generazione di calciatori non può solo fermarsi a due figure.

Una volta, chiacchierando con una mia amica, parlavamo dell’importanza di fare le cose bene. Il detto “Il fine giustifica i mezzi” lo conosciamo tutti, ed è condivisibile o meno, a seconda degli istinti che ci muovono come esseri umani. Per rendere chiaro il pensiero che stavo esprimendo, mandai questo video alla mia amica, una conferenza stampa di Marcelo Bielsa di quando allenava all’Athletic Bilbao. Durante la stessa, “El Loco” racconta una storia illuminante di quando era un bambino, e viveva in un barrio di Rosario, dove il rispetto si guadagnava con la fatica. C’erano famiglie che lavoravano tanto per permettersi un Seat, e altre che vincevano alla lotteria e compravano un Mercedes-Benz. C’era chi veniva stimato perché aveva il Seat, ma soprattutto perché aveva lavorato per poterlo acquistare. Ancora una volta, l’eterno scontro tra processo e risultato. Forse questo è il primo momento nella vita di Marcelo Bielsa in cui si è trovato di fronte al bivio che ha caratterizzato la sua vita, la sua carriera e il suo credo.

Quando ti viene fischiato un calcio di rigore a favore all’ottantottesimo minuto nel ritorno di una semifinale di Champions League, con la possibilità di portare ai supplementari la contesa, di fronte ai tuoi tifosi, non so se ti passa tutta la vita davanti, ma probabilmente tutta la carriera sì. Chissà quanti ne ha calciati di rigori Juan Román Riquelme nel barrio, quante volte ha spiazzato l’amico di turno nel ruolo del portiere, in qualche potrero trascurato. Si è allenato una vita intera per battere quel rigore, lo stesso che poteva aiutarlo a raggiungere la sua prima finale di Champions League, e poi magari vincerla, per entrare nella leggenda.

Il 23 novembre 1996 c’era la Premier League. Era un sabato e si giocava Southampton-Leeds United, che sembrava una partita di campionato come tante altre, ma nessuno sapeva sarebbe passata alla storia come la partita in cui sogno e realtà si fusero in una singola entità dalle fattezze umane. Ali Dia non era l’anticristo, ma poco ci mancava. Quantomeno, era la prova che per calcare un campo di calcio del campionato più seguito al mondo non serviva essere un calciatore. Sembra un paradosso, eppure non lo è, perché Ali Dia, subentrato all’infortunato Matthew Le Tissier nel corso del primo tempo, ha veramente giocato una partita di Premier League col Southampton senza avere un pedigree degno di quel palcoscenico. Nel suo passato tante squadre amatoriali e poi, una trovata geniale, di quelle che avrebbero anche potuto costare la panchina all’allora allenatore dei Saints, Graeme Souness.

La storia è questa, e se non mi credete va benissimo così, perché è più che legittimo continuare a strabuzzare gli occhi a distanza di oltre venticinque anni: Ali Dia si spaccia per il cugino di George Weah, vincitore del Pallone d’Oro, e chiede a questi di telefonare al tecnico del Southampton per farsi raccomandare. Ovviamente, questa pièce teatrale si svolge diversamente, perché Ali Dia non ha legami con Weah, e soprattutto a telefonare a Souness non è il fuoriclasse liberiano ma un compagno d’università di Dia. Per fortuna sua, Dia, in quel momento, si trova nella stessa dimensione spaziotemporale in cui Souness abbocca come un pesce al diversivo da lui ideato, e così finisce per venire ingaggiato dal Southampton. Come se non fosse abbastanza la sua fortuna, passa dal dover esordire con la squadra riserve al farlo con la prima squadra. Così si verifica quello che chiameremo sarcasticamente “Southampton-Leeds incident”: Dia, appunto, scende in campo e gioca per cinquantatre minuti davanti agli occhi del mondo intero, lasciando senza parole nel senso più negativo possibile compagni e allenatore. Le Tissier dirà che “sembrava Bambi sul ghiaccio“, criticando i movimenti dinoccolati e scoordinati di Dia sul prato del The Dell (il vecchio stadio dei Saints) quel pomeriggio. Chiaramente, quella sarà la prima e ultima partita di Ali Dia per il club inglese, nonchè l’ultima in Premier League di tutta la sua vita. Basta e avanza, però, per poter affermare ancora una volta che tutto è possibile, per davvero.

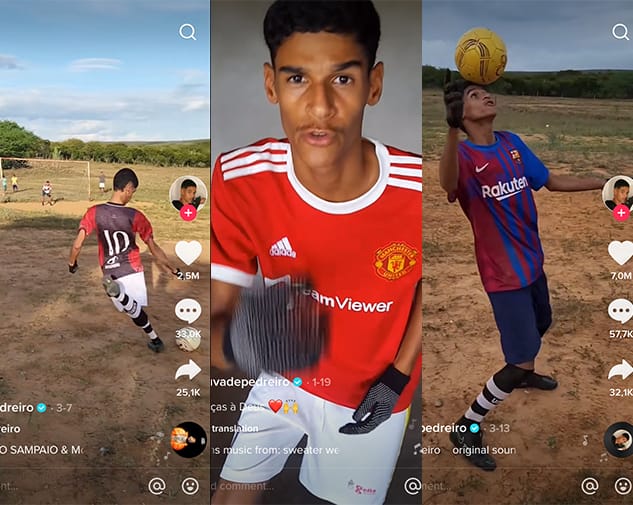

Iran Ferreira, il ragazzo coi guanti da muratore

Forse Iran Ferreira non sa di questo evento, ma sarebbe bene che qualcuno glielo raccontasse, per alimentare ulteriormente la sua fiducia, la sua voglia di giocare una partita di calcio ufficiale pur senza essere un calciatore. Ci deve credere già tanto Ferreira, che noi tutti abbiamo visto almeno una volta sui vari social nell’ultimo mese. D’altronde, è impossibile scansare la sua inesorabile ascesa. Per questo motivo, mi sembra logico immaginare che un domani la grande occasione possa arrivare pure per lui, che di certo si sta dando molto da fare per farsi notare. E ci sta riuscendo, a giudicare dai numeri impressionanti che registra su TikTok e Instagram, dove conta oltre venti milioni di follower in totale. Ci sono calciatori di Serie A che, anche se messi insieme, non arrivano al numero totale di interazioni del ragazzo coi guanti da muratore (“Luva de pedreiro“, un soprannome che si porterà dietro per sempre).

Recebaaaa! Aqui é do Brasil pai🧤 pic.twitter.com/sb3iCh4H39

— Luva de Pedreiro (@ocaradaluva) March 13, 2022

A rendere un fenomeno mediatico Iran ci ha pensato la sua autenticità, una caratteristica sempre apprezzata e ricercata sui social media. La prima volta che l’ho visto su TikTok, sono rimasto impressionato da quanto fosse surreale vederlo calciare un pallone evidentemente più leggero del solito, infilarlo sotto al sette in un campetto spelacchiato che sembra piantato lì per caso, dimenticato dal resto del mondo. Iran Ferreira, che a vederlo sembra sottopeso, tira dei bolidi che pescano sempre l’incrocio dei pali, con una pulizia tecnica nel suo calcio considerevole – tipicamente sudamericana, o meglio: figlia del calcio di strada. Poi esulta in maniera liberatoria, urlando tutta la sua felicità come se avesse appena deciso una finale di Champions League. Si toglie la maglietta, la lancia in aria, la bacia, mostra i “muscoli”, ringrazia Dio e poi si lascia andare con l’iconico “Sium” di qualcuno che conosciamo molto bene, e che naturalmente deve essere uno dei suoi idoli – è sensazionale come i più piccoli cerchino di copiare in tutto e per tutto le movenze dei loro campioni del cuore, dalle giocate alle esultanze stesse, fantasticando di essere loro almeno per pochi attimi. Ogni suo video è così: gli unici elementi che cambiano sono le maglie che indossa, talvolta improvvisate (tipo questa della Roma, mai presentata ufficialmente), il colore dei palloni che calcia, l’angolo di porta che cerca di colpire.

L’immediatezza dei suoi filmati è ciò che li rende veramente efficaci: sono (quasi) tutti uguali, sono tutti brevi, sono tutti “da vedere”, perché ogni volta ti chiedi cosa farà, dove insaccherà la palla, quanto forte griderà il suo già leggendario “RECEBA“, che si potrebbe tradurre con “prendi questo“. Inizialmente, si pensava che urlasse “EUSEBA“, e gli utenti italiani che guardavano i suoi video (con mia sorpresa, sempre di più di TikTok in TikTok) si chiedevano ironicamente chi fosse questo Seba. Poi, con la fama che aumentava, sono arrivati i traduttori. Questo profilo traduce in inglese ciò che dice Iran nei suoi video, ed è utile per approfondire ulteriormente cosa c’è di tanto affascinante in un ragazzo come tanti, che fa qualcosa di veramente comune – tutti giochiamo a calcio ed esultiamo come i professionisti – su un social dove chi la fa più grossa, chi rompe la barriera della normalità, di conseguenza è anche chi ha più followers e visualizzazioni ai video. Iran Ferreira, invece, fa milioni di like semplicemente rimanendo sé stesso, facendo le stesse cose che certamente faceva già mesi e anni fa, cioè divertirsi, ma facendosi riprendere nel mentre. La spontaneità di tutto questo è palesata dalla qualità media delle immagini (mi rifiuto di credere che i video non siano realizzati con un iPhone), dalle sue battute – è solito omaggiare la sua patria e affermare di essere il migliore al mondo, sempre “graças a Deus Pai” – e dalla naturalezza del tutto. Iran Ferreira esiste davvero, e che ci crediate o no, è proprio come noi, ed è questo che lo ha reso virale in Rete, permettendogli negli ultimi giorni di conoscere alcuni dei suoi calciatori preferiti – Neymar o Ronaldinho – e di visitare lo stadio del Vasco da Gama e conoscere la squadra come fosse un eroe tornato a casa dopo tempo, oltre a essere protagonista di alcuni video pubblicati sulle pagine di svariate squadre più o meno famose, dal Catanzaro al Bayern Monaco e il Barcellona, che in Iran hanno chiaramente visto la possibilità di aumentare l’engagement sui loro profili social. Il Vasco, squadra del cuore di Ferreira, con la visita offerta al giovane fenomeno del web ha superato il milione di visite su TikTok la scorsa settimana, spazzando via la concorrenza locale.

Coltivare un sogno, la storia di Receba

Quanti di voi, da piccoli, sognavano di diventare calciatori? E quanti altri non hanno ancora smesso? Iran Ferreira è fra questi, è un ragazzo con un sogno, con una fantasia da fanciullo. Gli basta un pallone, uno spazio aperto e una maglia di uno dei suoi calciatori preferiti – e ne ha tantissime, da quella del Tottenham di Lucas Moura a quella di Renan Lodi dell’Atlético Madrid, passando ovviamente per quella del Paris Saint-Germain di Neymar -, la forma non ha importanza. Non è necessario che il campo sia in erba, che i palloni siano del tutto gonfi, che le divise non siano dei falsi, perché a tutto questo la soluzione è la fantasia, la capacità di immaginarsi compagno di squadra di Neymar e Cristiano Ronaldo – sebbene i due assi di PSG e Manchester United difficilmente riusciranno ad avere modo di dividere lo spogliatoio da qui alla fine delle loro carriere – ed esultare con loro.

Essa batida merece quantos RT? #luvadepedreiro pic.twitter.com/Wsc5AqpUVX

— Luva de Pedreiro (@ocaradaluva) March 10, 2022

In un mondo sempre più ostile come quello del calcio, dove è sempre più difficile farsi strada partendo dalla strada, Iran Ferreira non ci sta a conformarsi. Non vuole togliersi i guanti da muratore, e probabilmente nemmeno se lo può permettere, perché è evidente come le sue origini siano molto umili. Da quanto si apprende, è originario dello stato di Bahia, da dove sono emersi campioni come Dani Alves e Bebeto. Iran Ferreira forse non avrà il loro stesso talento, ma ha la loro stessa fame, il loro stesso desiderio, e il fato ha voluto che il mondo si accorgesse di lui, nonostante il suo buffo modo di porsi davanti all’obiettivo del cellulare che lo riprende, malgrado la cornice dei suoi video sia un teatro spoglio e mal tenuto, i suoi vestiti non all’altezza dell’attenzione di milioni di persone. Tutto è superfluo di fronte al bisogno di un giovane ragazzo brasiliano di tirare calci a un pallone e divertirsi. E che c’è di più puro di voler giocare a calcio accontentandosi degli unici mezzi disponibili per farlo?

Il 12 agosto del 1970 è il giorno in cui venne fondato il Paris Saint-Germain, nato dalla fusione tra Stade Saint-Germain e Paris Football Club. Stiamo parlando di un giorno di neanche cinquantadue anni fa, il che ci fa capire quanto sia effettivamente giovane il Paris Saint-Germain rispetto alle grandi squadre che da sempre siedono al tavolo dei migliori, quello a cui sta cercando di accomodarsi il club francese dalla venuta degli emiri ormai una decina d’anni fa. Quando il PSG fu fondato, in una giornata d’estate di mezzo secolo, il Real Madrid aveva già vinto sei Champions League. E oggi, solo il Milan, il Bayern Monaco e il Liverpool hanno vinto più di cinque Champions League in tutta la loro storia. Basterebbe questa introduzione per spiegare la dura legge secondo cui ieri sera il Real Madrid è passato ai quarti di Champions e il PSG è tornato a casa mestamente, ma sarebbe troppo poco.

Quello che è successo ieri sera non è la prima volta che lo vediamo in tempi recenti. Le ultime edizioni della Champions League sono state tutte segnate da grandi rimonte, manco a farlo apposta ai danni anche degli stessi Real Madrid e Paris Saint-Germain. È come se negli anni si sia instillato un piacere masochistico in alcune squadre, che perdono le partite d’andata, si infilano in dei vicoli ciechi e apparentemente si uccidono con le proprie mani, prima di rinvenire con un trucco da prestigiatore e umiliare i malcapitati di turno che stavano per batterli. Eppure, quello che è successo ieri sera al Santiago Bernabeu, è unico a suo modo.

Per chi ha visto la partita d’andata, i temi di discussione sono stati due: il primo non poteva non riguardare la decisione dell’UEFA di abolire la regola dei goal in trasferta, subito giudicata come errata, poiché ha tolto spettacolarità alle partite d’andata; il secondo tema, invece, riguardava l’opacità della prestazione dei blancos, apparsi incapaci di contenere un Paris Saint-Germain semplicemente sfavillante, il cui alfiere altro non è che l’ultimo figlio della Francia multietnica che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi vent’anni, Kylian Mbappé, un giocatore evidentemente venuto dal futuro, i cui strappi sono fisicamente irreali, capace di giocate proprio come quella dell’andata: una serpentina nemmeno vista da Militão e Lucas Vázquez, un tiro secco e un goal in grado di gelare letteralmente le merengues al minuto novantaquattro.

Le premesse sembravano le stesse anche ieri sera, tant’è che quest’articolo inizialmente doveva essere dedicato all’asso francese con il numero 7 sulla schiena – uno che il 7 è destinato a onorarlo per tutto il resto di questo decennio e parte del prossimo, con buona pace del suo legittimo proprietario portoghese, ormai pronto a passare lo scettro -, marcatore del goal del vantaggio parigino alla fine del primo tempo e, in generale, autore di cose difficilmente spiegabili a parole, come certi scatti felini da mal di testa. Solo con una spallata, un contrasto o una scivolata potevi contenere Mbappé ieri sera, e il fatto che non sia neanche più una novità rende allucinante il tutto. Mbappé, di fatto, fa questo: lascia perplessi, e certamente continuerà a farlo anche quando la sua divisa sarà quella della squadra che stava per battere poche ore fa.

Dopo l’intervallo, il Real Madrid alza la pressione, inizia a caricare e succede qualcosa. C’è un detto a cui tengo molto, che sento particolarmente mio:”La fortuna aiuta gli audaci”. Sembra sia vero, perché al 61′ Donnarumma fa un pasticcio che sono certo gli sarà costato una nottata insonne – oltre che una mezz’ora buona di forte inquietudine -, un errore non da lui. Con un ambiguo moto d’orgoglio cerca di dribblare Benzema nella sua area piccola, ma gli va male, e nel tentativo di spazzare via la palla la consegna al rapace Vinícius Júnior. Poi, con passo cadenzato, come se non avesse appena rischiato di prendere il goal del pari, ritorna in porta giusto in tempo per vedere la palla arrivare sul mancino di Benzema, che da pochi passi insacca con facilità.

In quel momento, il fuoco fatuo che alimenta lo spirito dei giocatori del Real Madrid divampa paurosamente, e rompe la normale andatura dell’incontro. A fine primo tempo, il PSG sembrava già ai quarti di finale di Champions League, ma è bastata una leziosità del suo portiere per rimettere tutto quanto in dubbio. E il Real lo ha capito, perché gli avversari hanno perso la bussola, accusando un crollo psicologico tremendo, di quelli che solo stadi – templi, anzi – come il Santiago Bernabeu sanno dare, nonostante le impalcature (per le ristrutturazioni che sta ancora subendo) a imballarlo. Il fattore tifo ha fatto molto ieri, perché sono certo che a porte chiuse avremmo assistito a una partita diversa almeno in parte.

Qualche giorno fa, il 6 marzo, ricorreva il centoventesimo anniversario dalla fondazione del Real Madrid. La storia del Madrid è quella di una squadra che realmente non ha bisogno di presentazioni alcune. Voglio dire, è il Real Madrid. Ci hanno giocato praticamente tutti i più grandi, e così sarà ancora per tanto tempo, forse per sempre. Ci hanno giocato tutti i più grandi, e ci hanno vinto. Il 24 maggio 2014 il Real Madrid si è giocato l’ennesima finale di Champions della sua storia, per la prima volta contro i rivali dell’Atlético Madrid. Quella è stata una partita molto simile a quella di ieri col PSG, perché ci ha ricordato l’importanza capitale dell’esperienza, dell’aver vissuto più e più volte determinate situazioni, dell’esserci già stati su certi palchi. Quando il Real ha riacciuffato la partita prendendola per i capelli all’ultimo secondo dei tempi regolamentari con la leggendaria zuccata di Sergio Ramos, dopo essere stato tutto il match sotto 1-0, si era capito che quella notte il Madrid avrebbe alzato la Coppa dalle grandi orecchie per la decima volta, dodici anni dopo Glasgow 2002 . Perché non possiamo prenderci in giro a riguardo, l’esperienza fa tutta la differenza del mondo. E se il Real Madrid aveva già vinto sei volte l’ambito trofeo al 12 agosto 1970, in nessun universo il Paris Saint-Germain avrebbe potuto superare gli ottavi di Champions League contro i blancos.

“Mai sottovalutare il cuore dei campioni” dice incredulo Massimo Ambrosini, al commento ieri sera dopo il terzo goal dei padroni di casa. Un monito per tanti, che ammaliati dal luccichio della costellazione PSG avevano già dato per morto un club che la pratica nazionale, quest’anno, l’ha archiviata già alla fine del girone d’andata – addirittura otto i punti di vantaggio sul Siviglia secondo in Liga. Il Real Madrid non è una compagine normale perché è allenata da Carlo Ancelotti, fin troppo screditato nelle ultime stagioni, sebbene abbia vinto la Champions League addirittura tre volte (per ora). Il Real Madrid è tutt’altro che comune, perché ieri sera ha vinto senza Casemiro, senza Marcelo, senza Sergio Ramos, Navas, Cristiano Ronaldo o Gareth Bale. L’età è passata per tutti questi, e per altri è anche cambiata la casacca. Ma il discorso non vale per Toni Kroos, per Karim Benzema o Luka Modrić, per Carvajal o anche per Nacho Fernández.

Non è la stessa cosa perché quella coppa loro la conoscono in tutti i suoi angoli: l’hanno sofferta, lottata e vinta tre o quattro volte. Ieri Modrić ha giocato una partita monumentale, da dieci in pagella. Talvolta i giocatori come lui sono poco appariscenti, fanno tanto per la squadra ma poi risaltano meno di quanto meritino – come Verratti, ieri perfetto fino al crollo dei suoi. Ieri no: Modrić fino all’ultimo secondo era a pressare, a rincorrere e recuperare ogni palla, a essere decisivo nella sua metà campo come in quella opposta. Vinícius invece sembrava l’opposto del giocatore immaturo arrivato dal Flamengo nel 2018. Ha cambiato la partita con i suoi allunghi, è stato indispensabile in due dei tre goal della sua squadra, ha macinato chilometri sulla fascia sinistra finché i crampi non l’hanno azzoppato. Valverde e Camavinga, il nuovo che avanza, a loro toccheranno le chiavi del centrocampo madridista tra pochi anni, anche loro sempre pronti, sempre attenti, costantemente sul pezzo.

Poi, sua maestà Benzema: per anni, all’ombra di Cristiano Ronaldo, sembrava sì un grande attaccante, ma anche uno dei tanti. Poi lo abbiamo scoperto davvero. La tripletta di ieri non lascia dubbi su chi sia il numero nove migliore del mondo. Decisivo sempre, determinante ovunque, tecnica sopraffina e precisione chirurgica al servizio della squadra. Benzema è pervaso della stessa nobiltà di cui è fatta la camiseta blanca che onora dal lontano 2009, quando arrivò dal Lione con tanto hype addosso e prese in carico un’atipica maglia numero undici. Sembra passata una vita, eppure Benzema è ancora lì a picchiare, sembra fregarsene degli anni che volano. Nelle ultime quattro stagioni è sempre andato oltre i venti goal stagionali, palesando come CR7 limitasse eccessivamente il suo killer instinct. Ieri ha fatto quello che doveva, e ha anche raggiunto quota trecentonove goal col Real, diventando il terzo miglior marcatore di sempre dei merengues. Quanto può essere immenso, infinito un giocatore di calcio?

È tutta qui la differenza tra chi supera gli ottavi di Champions in rimonta, sorretto dal suo eterno numero nove e i suoi scudieri senza tempo, e chi torna a casa con la coda fra le gambe, conscio di non aver fatto abbastanza, con tutti i rimpianti, i se e i ma del caso. Che non possono reggere, perché il PSG schierava in campo Neymar, Mbappé, Messi, Di María, Verratti, Hakimi, Paredes, Marquinhos, Kimpembé e Donnarumma, tutti insieme, a un certo punto della gara. Tra questi, titolari della Francia campione del Mondo quattro anni fa, addirittura cinque Champions League tra la Pulce, O’Ney e il Fideo, e perfino sette Palloni d’Oro, per non dilungarci oltre. Ma ancora una volta, i soldi non hanno potuto comprare il patrimonio più grande: l’identità.

Perché il PSG l’identità l’ha fatta in casa, spendendo tanto – lungi da me far loro la predica per questo – ma vincendo quanto? Non abbastanza, questa è la risposta. E se i giocatori possono farti vendere le magliette, riempirti gli stadi o farti sorridere la domenica, il denaro che li paga e ti permette di schierarli in campo come figurine non potrà mai vincere i titoli che contano, non potrà mai acquistare l’identità e il DNA forgiati dalle vittorie più importanti, quelle di cui si nutre il Real Madrid sin dal principio. La lezione che ha imparato ieri il Paris Saint-Germain forse è addirittura ingenerosa, perché ci è già passato tante volte da queste batoste imbarazzanti, come nel 6-1 col Barcellona del 2017. Nonostante tutto, c’è qualcosa che continua a opporsi tra il PSG e la gloria eterna, e sembra qualcosa di davvero ultraterreno, che non dipende proprio dal campo o da chi lo calpesta. Se esci (male) tutti gli anni dalla Champions League, forse è la dea Eupalla che vuole che tu esca (male) tutti gli anni. E questa lotta maledetta il PSG forse non potrà vincerla mai.

Nella narrazione calcistica moderna c’è un cortocircuito, e riguarda i calciatori stessi, le loro funzioni sul campo. La retorica ha preso il sopravvento sul racconto del gioco, e lo ha esaltato in maniera esasperata, dimenticandosi di qualcosa. Sentiamo spesso sproloqui a favore dei numeri dieci, dei giocatori più estrosi o dei cecchini d’area di rigore, ma si parla poco dei giocatori dalla mentalità difensiva. È chiaro il perché: hanno una minore attrattiva. In un periodo storico in cui la critica si spacca nell’eterno dualismo tra “giochismo” e “risultatismo”, giocare bene o meno come dilemma amletico, il goal viene sempre giudicato per primo quando si analizza un calciatore, e chi è più invisibile sul campo spesso è dimenticato.

C’è qualcosa di candido nella scelta di Javier Pastore di usare una sua fotografia con Diego Maradona, che lo apostrofò in positivo come un “maleducato del calcio”, come immagine del suo profilo Instagram. È un calciatore di fama mondiale lui, che potrebbe usare i social come molti colleghi, solo per guadagnare. Ma apparentemente non gli interessa, perché l’affetto verso una persona che non c’è più, per Pastore, è evidentemente più importante. “Leggo poco i giornali, i miei familiari li comprano, conservano gli articoli, però non me li fanno vedere. Mi arrivano i commenti, ma cerco di trattare la cosa come sempre: stare con la mia famiglia, giocare coi miei nipoti o andare al cinema”, genuino, ha rivelato a El Gráfico nel 2010, quando gli venne dedicata la copertina del magazine argentino ed era già un talento affermato, anche in virtù della convocazione per la Coppa del Mondo in Sudafrica qualche mese prima.

Il 10 luglio 2018 è una data che i tifosi della Juventus non dimenticheranno mai, perché in quel giorno venne ufficializzato l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della società bianconera. Da subito etichettato come il colpo del secolo, l’arrivo del fenomeno lusitano a Torino (in Italia, in Serie A!) venne subito acclamato come la venuta di un Dio in Terra, un giocatore forse troppo grande per il nostro campionato. Non c’erano tante parole per definire un colpo di mercato così impossibile da diventare l’esatto contrario.